《中国边疆史地研究》

叶少飞评《安南史研究》|南国山河今犹在

《安南史研究》在越南古代史、中越关系史、中越军事史、越南历史地理学等多个领域执牛耳,无论从哪个角度切入分析都会有巨大的收获。出版之后,收到书评邀约,因我曾校对过一遍译稿,虽然心知其难度,但也勉强应下。评论这么一部巨著,确实有一种无力感。“知越”微信公众号已有魏超《山本达郎教授小传》和王明兵《山本达郎〈安南史研究〉之内容与贡献》,笔者结合自己的研究,另辟蹊径,抛砖引玉。

一、山本达郎的雄心

山本达郎在1950年撰写的出版《序》中,简要介绍了《安南史研究》写作的过程,使用的文献资料,以及获取文献的方式,各方师友学者和机构的帮助等内容,写得含蓄而隐忍,自1939年完成大部分文稿之后所经历的原稿部分被毁、难以出版等经历皆一笔带过。这篇《序》中除了日本学者和机构之外,提及最多的是诸多法国学者以及法国设在河内的远东学院,并未提及中国和越南的学者。彼时越南尚是法国殖民地,现代学术研究为法国所主导,本国学者的研究也多在法国控制、影响之下发展,难与法国匹敌。中国则自晚清以来,对越南的认识已然落后于世界,且救亡图存压力日增,中国境内的诸多问题已经自顾不暇,遑论别异多年的越南。日本自明治维新以来国力增强,跻身列强之列,学术研究亦要与西方一争短长,对此中国学者看得明白。1928年陈垣言:“今天汉学的中心在巴黎,日本人想把它抢到东京,我们要把它夺回北京。”1929年傅斯年写给陈垣的信中说:

斯年留旅欧洲之时,睹异国之典型,惭中土之摇落,并汉地之历史言语材料亦为西方旅行者窃之夺之,而汉学正统有在巴黎之势。是若可忍,孰不可忍?

至于“敦煌在中国,敦煌学在国外”则更是中国学者的伤心事。傅斯年创办历史语言研究所即要争竞于欧洲学界尤其是法国汉学家。而彼时的法国汉学群星璀璨,在伯希和、马伯乐等人的带领下一往直前。日本学者要与法国汉学家争雄,迅速掌握了西方的学术理论,且擅长于汉文,故而能够在中国内陆及边疆研究方面后发先至,涌现了桑原骘藏、白鸟库吉、内藤湖南等大家。日本学者同时将目光投向东南亚,山本达郎与同时代的松本信广皆曾从事东南亚诸国的研究。而山本达郎在二十世纪三十年代从事的《安南史研究》相关内容,却无异于虎口夺食。

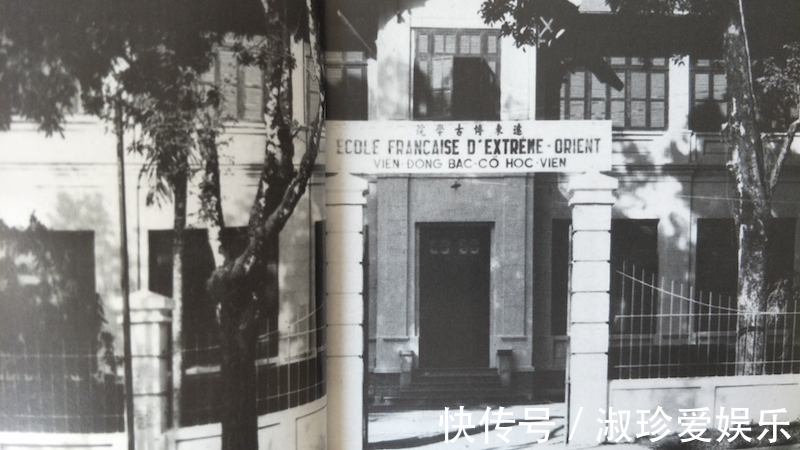

1902年成立的远东学院总部设于河内,从事印度支那以及南部中国的历史、考古以及人类学研究,成就斐然,也走出了伯希和、赛代斯这样的巨匠,与法国国内的汉学家如马伯乐等遥相呼应。远东学院的学者从事越南历史研究多年,对越南的青铜时代、传说时期、王朝国家时代皆有精深的研究,相关的研究著述冯承钧先生曾大量翻译,收录于《西域南海史地考证译丛》。山本达郎的大部分越南古代历史典籍和研究资料皆从远东学院获取,并得到了赛代斯院长的帮助。

山本达郎在《序》中记录日本驻印度支那总领事永田安吉收集了大量的越南文献捐赠给东洋文库,并指出所有搜集越南文献的日本学者中以永田安吉所收最为繁多。他本人在1936年前往印度支那调查,获得大量资料。这些他都善加利用,《安南史研究》大部分的研究内容是1939年提交给东方文化学院的研究报告。彼时正是日本南下东南亚的前夕,《安南史研究》关于元、明两代行军路线、关隘、攻防及战斗过程的细密考证令人瞠目结舌,但这些毕竟是六七百年前的历史,与现代化军队直接使用的军事情报和行军路线有很大的距离,而且全书尚有大量纯粹的越南历史考证以及元朝和明朝对安南的政策研究,与元明南征共同组成本书的内容。至于研究成果上交之后,如何认识和利用,就已经和作者关联不大了。

王明兵引述山本达郎弟子樱井由躬雄之语:“山本持有一种严格的学术纯粹性之主张,即南方史须与日本的东南亚侵略保持足够远的距离。而在山本的业绩中也清楚地显示出对他对战争的拒绝协助与不予迎合。”而日本的越南研究开端之时,即已经有相当的分歧。陆军部的引田利章(1851-1890)堪称近现代越南研究的开创者,他于明治十四年(1881)以近代学术方式著《安南史》,明治十六年出版《安南全图》,明治十八年翻刻《大越史记全书》,明治二十一年出版《佛安关系始末》。明治十九年海军部的曾根俊虎(1847-1910)出版《法越交兵记》,却因为其中的大同思想被告上法庭,强制退役。纵观山本达郎关于越南历史的研究,也确是中古历史、政治、文化的课题,辛勤耕耘数十载,硕果累累。

上一篇:袁剑:边疆汇聚成中国

下一篇:【古人有瘾】数理化政史地样样通,人称“北宋